お若い方で、「成田亨」というアーティストをご存じの方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。

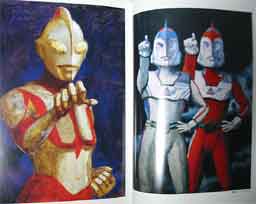

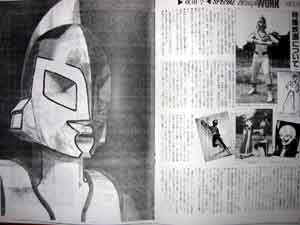

1929年生まれ。彫刻家。武蔵美術学校研究生時代に「ゴジラ」のアルバイトスタッフとして建物の石膏ミニチュア製作などに関わったのがきかっけで、その後特撮美術などに携わるようになり、「新幹線大爆破」(これがまた迫力のある映像だったんですよ)などの特撮美術監督、66年大阪万国博太陽の塔の内部造型「生命の樹」、沖縄海洋博「WOSくじら館」の内部企画デザイン等々数々の印象深い仕事をされてきた方ですが、何よりも我々の記憶に残っているのは、「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「ガラモン」「マイティジャック」「突撃ヒューマン」等々多くのヒーロー・怪獣・メカのデザイナーであるということです。

もちろん、それらのキャラクターは成田さんお一人だけではなく、多くのスタッフの熱意から生み出されたものです。しかし、やはり最も功績のあった一人として成田亨さんの存在を無視することはできません。

私が成田亨さんのデザイン画を初めて目にしたのは、小学館から昭和53年に刊行された「別冊てれびくん ウルトラマン」というムック本でした。そこには、ウルトラマンの原型となった宇宙生物ベムラー、顔の怖いレッドマン、そしてウルトラマンとウルトラセブンのデザイン画が掲載されており、「成田亨の画によるもので…」という記述がありました。(なお、今回文献を読み直して判ったのですが、ウルトラマンの前企画である「ベムラー」は成田氏の手によるものではないようです。東宝から来ていた渡辺明氏によるものであろうとのこと。すっかり勘違いしてました…)

それ以来、成田亨という名前は私のなかで特別な存在になりました。

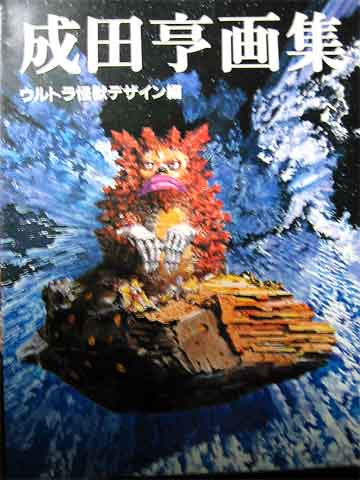

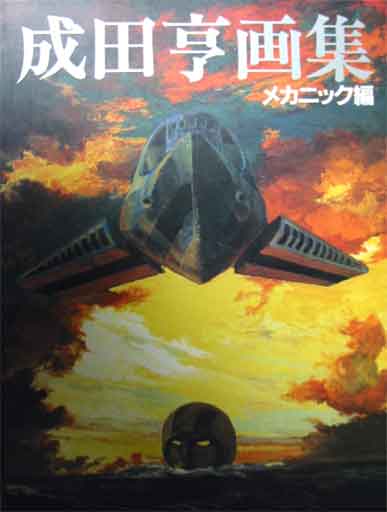

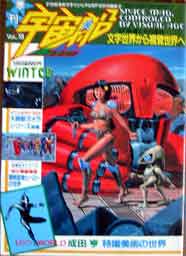

1982年頃には雑誌「宇宙船」で成田氏の連載記事が始まり、氏の仕事が積極的に紹介されたことがありました。その頃には、特撮系の仕事のデザイン画を中心とした2冊の画集も刊行されています。

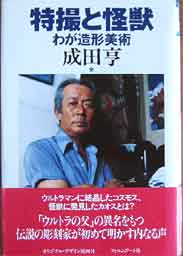

その後は、美術展などの記事を宇宙船で読む機会もあったのですが、あまり新作を目にすることはなかったように思います。そして、1996年になってフィルムアート社から2冊の書籍が続けて刊行されました。「特撮と怪獣」「特撮美術」です。特に前者は衝撃的な内容でした。その中で成田氏は、ウルトラマンやウルトラセブンのデザイナーとして認められていないという屈折した思いを、辛辣とも思える口調で吐露していらっしゃいました。

同書を読んだ当時、「私たちはウルトラマンを生み出したのが誰なのかを知っています」と叫びたい気持ちでいっぱいになりました。

そして、2002年2月26日、成田さんは脳梗塞でお亡くなりになってしまいました。享年72歳。我々にとってかけがえのないヒーローや怪獣たちを生み出してくださった偉大な功労者が、晩年になって正にその仕事に対してわだかまりをもたれたまま逝ってしまわれたのかと思うと、深い哀しみを感じずにはいられません。

私という人格が形成される過程で、成田氏の手になるヒーローや怪獣たちには少なからぬ影響を受けてきました。成田氏の死によって、私にとって大切だったものがまた一つ過去の一ページになってしまった気がします。

ただ、成田亨というアーティストの仕事をインターネットという媒体の上に残しておくことが、私のような一介のオタクにできるせめてものことだと思うのです。

特撮系画集の項でもご紹介いたしましたが、ここでは帯をとった書影を…「宇宙船」誌で成田亨さんの連載などが盛り上がっていた時期に刊行された第1画集です。また、当時はバンダイの「リアルホビーシリーズ」などで「バルタン星人」「ウルトラマン」などが発売されており、そのイメージイラストなども担当していらっしゃいました。

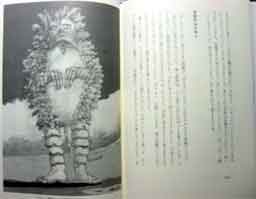

成田さんのお仕事のうち、ウルトラQ、ウルトラマン、ウルトラセブンに関する怪獣デザインがほぼ網羅されており、非常に密度の高い内容になっています。カラー、モノクロ、線画などなどいろいろ。デザインも決定稿だけでなく検討稿まで掲載されています。全187点。それぞれに成田さんのひとことコメントが付されています。

たとえば、シャドウ星人

彫刻を作るときの雌型には不思議な生命感があります。その雌型を顔にして凸凹が逆になった顔を作りたかったのです。フィルム作品では、余り良い出来とは思いませんが私はこれからの課題として自分で造型製作をもう一度やって、シャドウ星人を完成したいと思っています。余談ですが、円谷プロを辞して間もなく新制作協会に出品した私の彫刻作品「翼をもった人間の化石」は、この人体を雌型にしたものです。

たとえば、ダダ

一つの顔に三つの顔がある。それが仏像の他面像のようにあるのではなく、カメラワークでうまく変化するのを狙ったものです。これからの課題だと思っています。全体にオブ・アート人と呼べるでしょう

これらのコメントを読むだけで、成田氏の怪獣デザインに対する制作姿勢がうかがわれて興味深いものがあります。また、ゲスラの初期デザインが東宝怪獣「モスラ」の流用を考えてのものであったことなど、他の文献には記述されていないような事項も記されています

なお、欠番となっているウルトラセブン第12話「遊星より愛をこめて」に登場するスペル星人の画稿は未収録ですが、成田氏のコメントとして次のようにあります。

真白い服にケロイドをつけてくれないかというのが、演出の実相寺昭雄氏からの注文でした。これはウルトラ怪獣に対する私の姿勢に反するのでやりたくありませんでした。私はろくにデザインも描かず高山(良策引用者註)さんに白いシャツとズボン、それにマスクを作って下さい。出来たら適当にケロイドをつけてくれと実相寺氏の注文通りに依頼したら、高山さんが「そんなものでいいんですか?」とあきれて言ったのを憶えています。

かねがね、スペル星人のデザインには違和感を持っていたのですが、こういった経緯があったとは思いませんでした。なお、成田氏の怪獣デザイン方針と実相寺氏の作劇イメージは少々異なるものであったようで、後述の「特撮と怪獣」でも、成田氏は実相寺に関するエピソードを語っておられます。

また、本書のあとがきでは、ウルトラQの怪獣デザインに関わるようになったきっかけや、一緒に仕事したスタッフとの出会いなどについて語っておられます。

私は怪獣をカオスの典型として捉えることにしました。ウルトラマンは当然コスモスの典型でなければいけません。コスモスの典型と云えばフィディアスのアテネ像が代表で、単純な造型とアルカイック・スマイル(古式微笑)がその特徴です。宇宙時代のコスモスの典型は更に単純でなければなりません。

また、宇宙時代のカオスの典型は、あくまでも怪獣であって妖怪にしてはいけません。

それらの怪獣を生み出していく原動力は抽象性しかないと考えました。

同じくあとがきで、成田さんは

こうして生まれたウルトラマンが後日、私の知らない間に線が一本ふえたり、角が生えたり、乳房が出たり、ついにはアニメにまでなってしまいましたが、これは私はいっさい関知しない事です。

とも語っておられます。このあたりは、第2期以降のウルトラファンでもある私としては複雑なところです。

この画集、永らく品切れとなっているようで、古書店あたりではずいぶん高値になっていたりするのを目にしたこともあるのですが、このまま埋もれさせてしまうには勿体ない資料であると思います。

このページのメニューへ

カラーページの大部分はマイティジャックに関するもので、その多くは当時発売されていたビデオのジャケットイラストです。ビデオ発売にあわせて書き下ろされたものですから、彩色も美しく迫力があります。MJファンは必見でしょう。また、ウルトラホークやビートルなどのデザイン画も収録されています。全118点。

残念ながら、第1画集にあったような詳細なコメントは省略されていますし、個人的には第1画集ほどの圧倒的なパワーは感じないと思ったりもします。

とはいえ、巻末には成田さんによる「メカニズムデザインについて」というエッセイが掲載されており、その中では各メカをデザインした当時どういったことを考えていらしたかが示されています。

ウルトラセブンのホーク1号、2号、3号に至るまでに私自身が自分でこころみた問題もありました。

それは科学技術の長足の進歩で飛行機や船の型が、どんどん単純化され鋭い単純美の方へ向かっていましたから、私のデザインするメカニズムも更に単純でなければならないということです。単純な型は予算の有効な使い方にも一致します。

しかし、特撮のミニチュアーとかセットは複雑であればある程リアルに映るのです。単純な形は玩具ッポく映る場合が多いのです。

(中略)

私が挑んだ方法は有効な影を多く作る単純な型です。水平線だけは仕方がないからきめますが、垂直線は全く使用しない必ず傾いた面を組み立てて型にし、その形が単純の意外性をもつことによって新しさを生みたいと思ったのです。もう一つは曲線を避けることです。鋭い単純線は直線の組み合わせを主体にして出来るからです。直線と直線がぶっつかったところに有効な曲線を少なめに活かしたいと思いました。(後略)

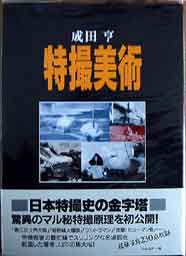

成田氏による本格的な特撮美術教本。かなり詳細にわたって成田氏の特撮美術論や技法が説明されています。価格は6300円と少々高いですが、その価値はあります。まだ入手可能と思われますので、興味のある方は是非手にとってご覧下さい。

芸術家である成田氏らしく(?)第1章は「映画とは何か」と題して<文化の中の映画の位置>、<芸術の分類>、<特殊撮影とは何か>といった理論的解説からはじまっています。そうかといって、単なる抽象的な概念論ばかりではなく、続く第2章からは各論に入り、「特撮デザイナーの準備」として<脚本を読む>、<打ち合わせをする>、<コンテを描く>から、<見積もり予算を組む>に至るまで、かなり実際的な部分まで言及されています。更に第3章以降は、第3章「特撮美術の作業1−セット−」<平台を敷く><山を作る><民家を作る>…、第4章「特撮美術の作業2−外注−」<飛行機のミニチュア><戦車のミニチュア><ビルのミニチュア>…、第5章「特撮の効果」<飛行機を飛ばす><燃える町><爆破>…、第6章「特撮美術の応用」<舞台の特撮><博覧会・展覧会の特撮美術>…等々と、かなり具体的な内容まで踏み込んで解説されています。

いずれも、成田氏ご自身が経験された実際の撮影を例にとってその手法が解説されています。雰囲気としては米国で刊行されており、日本語版も発売されている「シネフェックス」誌に近いような気がします。

写真や図版も豊富で、「突撃!ヒューマン」の舞台写真をはじめとして、貴重なものが多数収録されています。

特撮教則本として価値あるものだと思いますし、また成田氏が携わった「ウルトラマンシリーズ」や各種の映画、舞台等の裏話集としても興味深く読むことができます。私も、自分の自主制作映画の特撮を行うにあたって、もう一度読み直そうと思っているところです。

特に、怪獣やウルトラシリーズについては成田氏のポリシーにもとづいた記述が随所に見受けられます。

ウルトラ怪獣のデザインをするに当たって、三つの規範を定めました。

1.怪獣は怪獣であって妖怪(お化け)ではない。だから首が二つとか、手足が何本にもなるお化けは作らない。

2.地球上のある動物が、ただ巨大化したという発想はやめる。

3.身体がこわれたようなデザインをしない。脳がはみ出たり、内蔵むき出しだったり、ダラダラ血を流すことをしない。

この三つの規範を守って怪獣をデザインすることは、ほとんど不可能に近いことでした。メソポタミア以来、人類が考えた怪獣は多かれ少なかれ、この要素をもっていたのです。

しかし、どんな困難に遭っても健全な子供番組を作るためには、この三原則だけは守ろうと思いました。

そこで新しい活路を意外性に求めました。

プロポーションの意外性、変身の意外性、登場の意外性などです。

プロポーションの意外性は、ガラモン、レッドキング、ジャミラなどに生きました。(後略)

(ウルトラ警備隊のポインターについて)

できた車に科特隊マーク(引用者註:ウルトラ警備隊マークの誤りと思われます。ポインターに関しては、原型となった車種をフォード車とするなどといった誤認が見受けられます)を大きくつけ、マークに対応する角度に黒の太い線を入れて流動感を出しました。

ようやく「ウルトラセブン」を撮る監督とカメラマンが決まり、この人たちが数人でこの車を見に行って、黒い線を青にしてくれといってきましたが、私は黒で通しました。青くすると俗っぽくなると思ったからです。

なお、ポインターのラインの色については、別の文章では、ウルトラホークなどと統一感を出すためには青にすべきだが、中古車を改造したため鋭さが出せなかったため全体を締めるために黒を用いたと書いておられます。

(突撃!ヒューマンについて)

舞台ではいくら光ってもいいという夢のような話があり、ヒューマンはステンレスで作りました。什器会社のステンレス加工の名人といわれる人に作っていただいたヒューマンは、舞台に上がるとビカビカに光りました。

しかし、やはり本書の白眉は詳細な特撮美術と特撮技術の解説です。なかなか国内ではこういった書籍は少なく、その意味においても貴重であると思います。本書もまた、特撮界に成田氏が残した重要な功績であるといえるでしょう。

このページのメニューへ

『そしてこの本の出版もたいへん嬉しい事です。真実を語る本として残したいと思います。』本書のあとがきより

この本が刊行された当時、一読した後の私の感想はなんとも複雑なものでした。本書の後半部では、ウルトラマンのデザイナーとして、ご自分の仕事が正当に評価されていないという思いが激しい言葉で綴られていました。

今回、この項を記述するにあたって読み直したのですが、本書の大半は成田氏の少年期〜青年期に後の創作活動の基盤になった出来事や、特撮美術に携わるようになってからのエピソード、ご自身のポリシーといったようなことが述べられています。それらは当時の状況や、成田氏の創作姿勢を知る上で価値ある資料といえます。一方、上述のような衝撃的な内容は、後半部分にわずかに出ているのみです。とはいえ、やはり成田さんの無念な思いというのがひしひしと伝わってくるものであり、特定の個人を攻撃するような内容さえ含まれています。読者としては、やはりこういった裏側の事情といえるものを読むのはつらいものがありますし、それでもなおこういった形でご自分の思いを吐露しなければならなかった、そしてそれを「真実」とおっしゃる成田さんの心境を思うと、なんとも哀しい思いにとらわれます。

成田氏の主張は、一言で云えばデザイナーの権利や立場をもっと尊重してほしいというものだと思います。ヒーローや怪獣は何よりもそのドラマの主役であるにもかかわらず、その創出に関わった個人が顧みられることがほとんどないという状況を憂えておられたのだと思います。考えてみれば、キャラクターやメカ、モンスターなどのデザインや設定が重要視されて、それらのデザイナーが脚光をあびるようになったのは、宇宙戦艦ヤマトあたりを端緒とするアニメブーム以降なのではないかと思います。それ以前の特撮やアニメでも、ウルトラシリーズに限らず数多くのヒーロー、怪獣、怪人達が世に生み出されてきました。そのなかには最初に放送されてから数十年が経過した今なお忘れられないキャラクターも大勢います。しかし、私自身特撮オタクといいながら、それら数多のキャラクターのデザインがどなたの手になるものか、どなたが造型されたものなのか、ほとんど知らないことに気付いて愕然となってしまいます。恥ずかしながら、脚本家、監督、俳優といった方の名前は知っていても、デザイナーや造型家のお名前は、有名な方以外はほとんど存じ上げないというのが正直なところです。その意味では、むしろ成田さんはまだ知名度が高いほうなのかもしれません。確かに、キャラクターのみが残って、それを創り上げた人の名が忘れ去られてしまうというのは寂しいものがあります。(私は最近、せめて我々のようなオタクがそういった人たちの名を記録し、後世へ伝えていかなければならないだろうと思うようになってきました)

本書は成田氏が口述されたものを、編者の滝沢一穂氏が再録・再構成されたものです。最初から文章という形で著されたものではないだけに、成田氏の生々しい語り口を再現しているように思います。ただ、あくまで本書は成田氏側から見た見解であることも留意すべきだと思います。やはり成田氏はアーティストとしての矜持をお持ちだったようですし、怪獣デザインにも独特のポリシーがおありだったようですが、そういった姿が他のスタッフの方にはペダンチックに過ぎると映った可能性もあります。本書には次のような記述があります。

こういう、僕のどちらかというと特殊な意図は、いちいち大勢のスタッフには説明しないです。あとでやることになる、怪獣や宇宙人のデザインの場合でも、同じことです。

そんなことをもし言ったらね、通じるまでたいへんだし、だいたいもうその前に、例えば「たかが怪獣のデザインを芸術論ぶって成チャンは言うからな」とかね、そんなことを言われてしまいますよ。そういう世界ですから、映画のスタッフっていうのは。

このあたりのことは、他のスタッフの方の証言などもつきあわせて検証しておく必要があるかもしれません。

さて、本書の第1章は「ウルトラマンの死」という衝撃的なタイトルが付けられています。

僕はもう、「ウルトラマン」のお墓をちゃんと作っています。彼は、早く死ぬべきだ、と思っています。「ウルトラマン」がテレビに出てきてね、ラーメンをかかげたりなんぞしてるのは、困ったもんだと思う。

そして、成田氏の作品展会場に設けられた「ウルトラマンの墓」の写真(カバー裏の写真と同じもの)が掲載され、『鎮魂歌』と題された辛辣な詩が記されています。

成田さんが「帰ってきたウルトラマン」以降のウルトラマンをあまりよく思っていらっしゃらなかったのは上述の画集での記述でも察せられます。また、本書が刊行された当時はウルトラマンがCMのキャラクターに起用されたりして、ウルトラマン・ティガに始まる新作TVシリーズの胎動が高まっていたころでした。

個人的には、CMなどのような形でウルトラマンが扱われるのは悪いことばかりではないと思います。次世代を担う子どもたちや、我々のようなオールドファンが原典を見直すきっかけとなると考えるからです。幸いなことに、ウルトラマンやウルトラセブン(そして、私はあえてそれに帰ってきたウルトラマン以降の作品も加えますが)といった作品は、30年以上を経てなおそのクオリティは鑑賞に十分堪えられるものだと思います。だからこそ、ふとしたきっかけがウルトラマンを再評価することにつながると思うのです。そしてそれは成田亨というアーティストの仕事を再認識することでもあります。

ただ、成田氏が円谷プロ側に抱いていたわだかまりもあったでしょうし、本書中でも明らかにされているように成田氏にしてみればウルトラマンは神性の象徴としてデザインしたという自負もおありだったでしょうから、なおさらウルトラマンが俗に堕ちたように扱われることが許せなかったのかもしれません。

なお、本章ではレッドマンからウルトラマンに至るまでのデザイン過程が語られており、(例えば、赤いラインが火星の模様をイメージしたものであるとか)…実に興味深いものがあります。

表面の地色が銀色というのは、やっぱり宇宙時代的に、銀色でいこうと思った。単純な、全く単純な発想です。宇宙ロケットなんかからの連想です。

体の線は、やっぱりウェットスーツ着たまんまだと人間になってしまう。どうしても。それでも宇宙人だというから、宇宙人らしくしなきゃいけないし、そのためにはやっぱり、火星の模様を入れようかと思いついた。で、火星の模様を入れるにも、僕の今までのイメージで入れると、がっちりしすぎちゃう。

とにかく「ウルトラマン」は善玉だから、善玉は美しくなきゃいかんでしょう。でも、強く見せるか美しく見せるかということでいえば、美しくもあるがそのうえに結構強く見えるでしょう。中身じゃなくって、外見がね。

ところで、「ウルトラマン」の最終デザイン画はないんです。

顔だけの粘土原型を佐々木明が作りました。

粘土というのは、ちょっとつければ変わるし、ちょっと引っこませれば変わるでしょう。どこがどうなったから美しいのかは、それはやっぱりもう、感覚ですよ。

(中略)

これはやっぱりね、成田という彫刻家がデザインして、後輩の佐々木という彫刻家が作っているのを再び成田という彫刻家が見て、そして作ってるからできたものだと僕は思いますよ。

顔の粘土原型ができるのが、やっぱり一週間ぐらいかかりましたかね。

実際、画集に掲載されているウルトラマンのデザイン案で成田氏が「最終段階」と述べておられるものは、顔のイメージが実際のウルトラマンと異なっています。

デザインとしては最終段階のもので、この後佐々木明氏に依頼して頭部の造型を始め、完成に致ったのです。

右側のものは、レッドマンのイメージをまだ多少残しているように思われます。左側のデザインはウルトラマンの最終形に近いですが、口の部分の処理などが異なり顔の印象が違う感じがします。絵としてはここまでで、あとはここから出発して、造型の段階で粘土をこねながら最終形にしていったというのが成田氏の主張です。

ところで、ウルトラマンがイタリアの画家、キリコから着想を得たという点について、成田氏は本書のなかで次のように語っておられます。

「ウルトラマン」は、イタリアの画家のジョルジオ・デ・キリコの絵から着想を得ているとよくいわれていますが、それは違います。僕がキリコの名前を出したのは、円谷プロを辞めて十五年して画集が出版されたときに書いたんです。要するにキリコのように単純だというだけの意味です。なんか一度キリコと言ったらみんなキリコ、キリコって言うんだけれども、例えば実相寺昭雄さんの本でも、僕がそういうことをしゃべったみたいな書き方になっているんだけれども、しゃべったことなんかないです。(中略)要するに、生命感のある単純さを求めたのです。キリコみたいにしようということではないですね。その単純さの質はキリコと「ウルトラマン」では違うものです。

なお、この「キリコ云々」については、実相寺氏の著書の部分に対応しています。

この他にも、体の模様を青にするか赤にするか考えたこと(他の方の著作にもエピソードとして出てきます)、ウルトラマンがカラーテレビに映ることを前提にしたデザインであることなどが語られています。

第2章「幼少、青年期の記憶」では、成田氏の少年時代から武蔵野美術学校時代が描かれます。少年期を過ごした神戸で大空襲に遭ったこと、後年の特撮美術で焼け跡などを再現するときにその時の経験が生きていることなどが語られます。

第3章「東宝・東映特撮時代」では、武蔵野美術学校卒業後研究生として在籍していた頃に、「ゴジラ」の石膏ビル作りアルバイトとして参加し、映画の世界に関わるようになったこと。「ゴジラ」の逆襲では、大阪市庁舎のビルを作り、かなり気合いを入れて作ったのに、思ったほどうまく壊れてくれなかったことなどのエピソードが語られています。

第4章「夜明けの怪獣たち」は、円谷英二監督に、当時製作中だった「ウルトラQ」のスタッフとして誘われて、怪獣デザインに携わってからのエピソードです。また、上述の特撮美術などでも述べられていた、成田氏の怪獣デザインに対する姿勢や理念といったことが、より詳しく具体的に語られています。

なお、成田氏がウルトラQに加わったのは、「ペギラ」のデザインからですが、「ペギラ」には既に原デザインというべきものがあったとのことです。第一画集を見ますと、原案となったペギラのデザインと、成田氏がモディファイしたものが掲載されているのですが、成田氏デザインでは鳥の羽に近い表現になっている程度です。なお、造形物の方では、鳥の羽は手間がかかるということで、結局一枚の膜のようになっていますが、これはむしろ原案のデザインに近いものです。(ご存じの方も多いかと思いますが、ウルトラQは全28話の製作終了後にTV放映されており、製作順番と放映順番が異なります)

「ペギラ」のデザインは、それまで美術の井上泰幸さんが東宝から来てやっていました。

(中略)

だから、ほとんどそのままのデザインで「ペギラ」をやった。ただ、角をつけたんじゃないかな。角をつけるかなんか、少し変えました。

(ペギラは)私がウルトラQの仕事を始めた第1作で、既に一枚のデザインがありました。ペンギンを怪獣に仕立てたものでそれに牙、羽根等の改訂稿を作って、ペギラのデザインにしました。デザインとイラストは、私の理想形の鳥の羽になっていますが、造型上は妥協して一枚のラテックスの羽になっています。

なお、成田氏の言によれば、怪獣造形として高山良策氏を起用したのは成田氏だったようです。

怪獣のぬいぐるみを造型した高山良策さん(1917〜82年。画家・造形家)は、東映に僕がいたころ、模型屋さんの群司隆夫さんという人と仕事をしていて、その人が、大映で「鯨神」を作った高山さんっていいですよ、紹介しますよって言ってくれて、それで知り合いました。彼の家は東映撮影所のすぐ近く、大泉にあって、そこを訪ねたことがあります。

そこで一回会ったんですけどね、やっぱり絵描きさんだからほんとに誠実でした。ちゃんとした人でしたよ。

それで、『ウルトラQ』をやることになって、僕一人で決めかねるんで、美術の責任者が最初は石井清四郎さんでしたからね、石井清四郎さんに相談して、石井さんも高山さんでやりたいって言った。で、川上さんに相談した。川上さんもいいだろうって。的場徹さん(1920年〜。映画撮影監督。『透明人間と蠅男』『釈迦』など)にも了解を取った。的場さんは大映で知り合いだから、文句を言うことはない。

あと了解を取っていないのは円谷オヤジだけだった。まあいいや、円谷オヤジはもう後でいいや(笑)、ってわけで、とにかく「ペギラ」を三人合意したんで発注したんです。その先も続けて、基本的に全部高山さんにお願いするということでやった。

ちなみに、2002年12月に刊行された特撮映画研究会編、「怪獣とヒーローを創った男たち」という書籍には、高山良策さんのご夫人である高山利子氏の談話としてつぎのように掲載されています。

それから水中バレエで使う、貝なんかの作り物も担当していたんです。その水中バレエは円谷英二さんのところが関わっていたのかしら? そのあたりは詳しく知らないんですが「これ(色々な美術セット)を作ったのは高山だ」という話を聞いたらしく、ある日突然「これをどうしても作ってほしい」と、『ウルトラQ』のペギラのデザイン画を持ってこられたんです。円谷プロの人が直接来たのではなく、間に入った、どこかの代理店の人だったと思います。円谷監督のご方針でゴジラ的にならないよう“アンチゴジラ”という目標を汲んで作りました。

余談ながら、高山良策氏に関しては、宇宙船に連載されていた「高山良策の怪獣造形日誌」や、竹書房から刊行された「ウルトラマンクロニクル」(この本、後半部に収められた高山氏のアトリエの写真集は圧巻の一言です。造型中の怪獣の写真がこれでもかと掲載されています。必見。) などの資料もあります。また、2002年12月に刊行された前掲書もスナップ写真とともに高山利子氏の詳細なインタビューなどあって貴重です

そういえば、ちょっとどこで見たのか思い出せないのですが、最近何かで読んだ『ウルトラ怪獣は彫刻家である成田亨がデザインし、画家である高山良策によって造形された』という一文が妙に記憶に残っています)

成田・高山コンビの最高傑作のひとつと言っていいガラモンは、「ペギラ」「ピーター」に続く3番目の成田デザイン怪獣ですが、成田氏も「自信作」とおっしゃっています。また、造型の高山氏にとっても最も好きな怪獣だったとのことです。

なお、後述の成田氏デザインの怪獣たちの項でも記しているように、ウルトラQの製作順でいくとペギラの次はバルンガ、ガラモン、ボスタング、そしてピーターとなります。このあたり、デザインの順番と製作順番が異なるのか、それとも成田氏の記憶違いによるものかは定かではありません。(製作順番を参照した文献の誤りという可能性もあります)

「ガラモン」は実はロボットです。僕も最初は、ごくありふれたロボットを考えましたが、どうもロボットと怪獣は合わないのです。それにおもしろい形になりませんでした。(中略)

僕という人間は、いつもものを考えている人間じゃなくて、デザインしようと思って、テーブルに画用紙置いて、鉛筆で二、三本線を引く。そうするとイメージが沸いてくるんです。「ガラモン」のときは、コチっていう魚の写真があったんですね。この口が面白かった。だから、そのコチの口をまず描こうと思いました。

(中略)

この不調和の怪獣は、中に人を入れて動かしてみるまで心配でしたが、動いてみると、またよくて、僕はこの「ガラモン」で怪獣づくりの自信をもった、といえます。

僕の怪獣の中で「ガラモン」のようにピンクの唇をした怪獣が多いというのは、それは僕の好みでしょうね(笑)。意識的です。(後略)

ところで、本書では怪獣のデザイン過程については、次のような記述が見受けられます。

それで怪獣は、僕がやるのは、いわゆるデザインだけです。あとは発注して造型してもらう。

素材の決定は普通はしません。高山さんのほうが、ああこれのほうが作りいいなと思った素材で作ってくるわけです。

あと、脚本の金城さんと打ち合わせをして、次はなんとかいう脚本家が今書いていて、ドラマはこういうイメージなんだけども、成チャン、怪獣、頼むよ、そういうプロセスで進みました。

ほとんど金城哲夫さんと僕との相談だけで、デザインはどんどんいっちゃうわけです。一対一で。そうしないと間に合わないから。(中略)

監督との打ち合わせとかいうのは、何もないですからね。だいたい、誰が監督をやるのかこっちにはわからない。ホン(引用者註脚本)がないんだから。全部が全部ないわけじゃないですよ。シナリオがある作品もありました。でも、ない作品のほうが多かった。(後略)

新しい怪獣が生み出される過程で、どのようなスタッフがどういった形で関わっていったのかは、なかなかはっきりしません。例えば、実相寺氏の著作にある次のような文章を読むと、あたかも実相寺氏が怪獣のイメージに対して積極的に関与していたかのような印象を受けます。

本当は、こんなことを書きたくないのだが、かなりいい加減な気分で怪獣をつくっていた。

でも、“ウルトラ・シリーズ”をやっていたころ、怪獣のかたちを考えるのはたのしみだった。(後略)

このあたりは、もっと調査・検討する余地があるように思われます。ただ、私が今回いくつかの文献を読んだ印象としては、金城氏をはじめとする脚本家の方がストーリーの原案を考える上では当然怪獣の大まかなイメージはあったはずですし、成田氏のデザインはそのようなイメージに沿って行われたと考えられます。(たとえば、スペル星人に関しては、実相寺氏の提案に対して成田氏はずいぶん憤慨されたようですが、このことはとりもなおさず、怪獣デザインに際して監督・脚本家の意見やイメージが成田氏側に伝えられていたことを示唆します) 最終的な怪獣のビジュアル面のデザインは成田氏が担当されたことに疑いの余地はありませんが、脚本家やその他スタッフの原案といったような部分がどの程度反映されているかについては、なんとも言えません。

ただ、本書の別の場所では、監督によっていろいろと口の出し方が異なっていたという記述もあります。たとえば、バルタン星人については、監督の飯島敏宏さんの発想が多かったということです。

人気のある怪獣だけれども、「バルタン星人」のデザインはあまり気に入っていないんです。あれは監督の飯島敏宏さんの発想が多いんですよ。『ウルトラQ』に出てきた「セミ人間」に角をつけてくれと。それから、ハサミを持たしてくれと言われた。まあ、その程度の注文ですけどね。そんな注文を受け入れると、あんな格好になっちゃうんです。気にいらないですね。僕は。(後略)

一方、他の監督についても次のように語っておられます。

「ギャンゴ」のときの監督も満田(引用者註かずほ)さんでした。

あの人は新しい形に挑戦するよりも、改造して、いわゆる安くあげることによって、会社に貢献することを考えていたんじゃないかな。

「ドドンゴ」「ペスター」は別でしたね。この怪獣が出てくる回を監督した円谷一という人は、もうまったく怪獣なんかには一切、口をはさまない。もうすべてお任せの人だった。だから逆に、よーし今度はやってやるぞって気になりました。

他の監督も、できたものに対して、あるいはデザインに対してがたがた言うってことはないんだけども、「ゴジラ」を借りてくるとか、それから野長瀬三摩地さんみたいに東宝映画に出てきたタコをそのまま出したいとか、デザイン以外でのその監督なりの考え方は当然ある。だから、逆に、そういうときは僕はデザインもしなくていいし、高山さんのところへ行かなくてもいいし、至って楽でしたね(笑)。

余談ながら、実は成田氏、実相寺氏に関してはあまり良い印象を抱いていらっしゃらないように見受けられます。

実相寺氏もまたウルトラマンシリーズを語る上では忘れることのできない方ですし、オタクと呼ばれる人達の間でウルトラマンが人気を維持してきたことの一端は実相寺氏の特異な演出にカルト的支持があったからだとも思います。

実相寺氏に関しては、ウルトラマン創成期の円谷プロをモデルに描いた小説「星の林に月の舟」を上梓された折りに、当時のスタッフから苦言を呈されたということも何かで読んだことがあります。同書は、事実をもとに構成したフィクションでありながら(MMRみたいですね)、その内容が一人歩きしてしまってあたかも事実であるかのようにとらえられてしまったような感があります。

成田氏の発言としては、第一画集で、スペル星人に関する実相寺氏の意見をご自分の怪獣デザイン方針とは相容れないものであるとおっしゃっている他、本書中にも次のような記述が見受けられます。

怪獣は、恐くて、愛嬌があればいいのです。それは意外な形だということです。

僕は彫刻家ですから、何度も言いますが形を基礎に怪獣を考えます。形の変形が僕の怪獣といえます。

だけど、ホラー映画にしたがる困った監督がいましたよ。とにかくねえ、ぎとぎととか、ぬるぬるとかばっかり好きな人が(笑)。

とにかく僕の怪獣の三原則を崩そうとするわけ。もちろん拒否しましたけどね。

そしたら、彼の書いてる本の中で、「ガマクジラ」のものを見てがっかりして撮れない、とかなんとか書かれてしまった。

また、本書ではありませんが、ひし美ゆり子氏がアンヌを演じた時代を中心に綴った回想録に寄稿した文章でも、成田氏は次のように書いておられます。

その頃の私は怪獣、宇宙人、新兵器のデザインをしていました。いまだかつてこの世にいない形を創り出していくのは大変でもあり、楽しくもありました。台本は出来ていないことがほとんどで、企画書から次の話はこんな風になりそうだと聞いて、私のイメージをふくらまし、そして描くのです。

回を重ねるとこの企画者が不思議なことを言い出しました。次は戦艦大和を怪獣にしてくれ、と言うのです。そんなもの怪獣になるわけがない、あまりにもマンガ的発想です。私は特撮はマンガとは全く違うと思っていましたが、言い争って企画にまでハマリ込む気にもならず、なんとか大和の怪獣を作りましたが、今度は恐竜戦車だと言うのです。私はこのプロダクションは永く居る所ではないナ、と思い始めました。さらに困ったのは全身にケロイドをつけてくれと言う監督が現れ、私が築いた美学は否定されようとしています。

円谷英二さんとの間にも亀裂が入り始め、私はプロダクションを辞めました。

なお、「アンヌとゆり子」をお持ちでない方のために一言付け加えますと、引用部分だけを見るととても他人の著した書籍に寄せる文章とは思えないところがありますが、この部分の前段にはひし美氏が当時とても気さくな女優さんだったことが語られています。また、この後の部分では成田氏が「特撮と怪獣」「特撮美術」の2冊を上梓したときに「特撮美術展」という展覧会をした折りにはひし美氏から花束を贈られて感激した旨が述べられています。そして最後の一文は、次のように結ばれています。

私の過去の実績を無視したり、消そうとする動きのある中で、黒部進さんの著書とか、ひし美さんのこの著書は、私にも勇気を与えてくれました。

話が少し飛んでしまいましたが、成田氏が言う実相寺氏の書籍とは、大和書房から刊行されていた「夜ごとの円盤」であると思われます。同書に収められている「いつか故山に帰りたし」という文章には次のような記述があります。(なお、「夜ごとの円盤」所収の文章のうち、ウルトラマン創生期の状況を描いたものは最近刊行された【実相寺昭雄、怪獣な日々、筑摩書房(文庫)】に再録されていますので、現在でも比較的簡単に読むことができます。また、この文章は初出が「リュウ」という雑誌のようですから、成田氏が「夜ごとの円盤」刊行以前に実相寺氏の文章を読んでおられた可能性もあります)

大体、この頃は、深く縫いぐるみの出来上り具合に絶望していた。私を落胆させた元凶はガマクジラで、私のイメージでは、ぬめぬめと見るからに気持ち悪く、形態は醜悪で、食事時の放送では吐気を催すほどのいやらしさで、抗議の電話が殺到という反響を狙っていたのだ。

それほどに気味悪く、崩れた爬虫類のような醜悪さを持ったものが、世にも美しい真珠を愛さなければ、ロマンチックなテーマが浮き上がらないだろう。

成田亨氏のスケッチは見事な気味悪さをたたえていた。しばらくして、期待にうちふるえつつ特撮ステージに入った時、出来上がった縫いぐるみを目のあたりにして、私は立眩んだ。(後略)

私が読む限り実相寺氏の文章は、けっして成田氏を貶めているような内容とは思えません。また、実相寺氏は後述の児童向けのウルトラマン解説本でも、成田氏の功績を好意的に採り上げておられます。実相寺氏の方から成田氏に対して何らかの含む所があるようには読みとれないのですが、やはり成田氏にとってはご自分のデザインした怪獣をこのように書かれたことが気に入らなかったのかもしれません。また、実相寺氏はご自分でも認めておられるように、どちらかといえば「変化球投手」であり他の監督とはまた異なったアプローチで演出しておられました。(上でも述べましたが、そういった部分が我々のようなオタク共に受けた一因でもありましょう) それだけに、本来のウルトラマンのイメージを損ねているという反感も買っていたことは想像に難くありません。

(ところで、ことガマクジラに関して言えば、私が見る限りでは第1画集に収録されているガマクジラの画稿と、実際に映像になったガマクジラとの間に大きなイメージのギャップがあるとは思えません。また、実相寺氏が言うほど成田デザインが気味悪いとも感じません。そもそも、成田氏にとって怪獣は畏怖すべきものでこそあれ決して気味悪いものではないのです。気味悪いというのは「死」を想定させることであり、怪獣が「死」を想定させることを成田氏は最も嫌ったのですから。成田氏はそれを「怪獣は妖怪ではない」という言葉で表しておられます。)

成田氏が怪獣というものに対するご自身のポリシーを反映させることができるのは、あくまで怪獣のビジュアル的なデザインまでであり、そこから先は造形家、脚本家、演出家の領分になります。成田氏にしてみれば、ご自身のタッチできない部分で自分のポリシーがゆがめられるのが耐え難かったのかもしれません。上述のひし美氏の著書に寄せられた文章からは、脚本家、演出家といった人たちが成田氏の領分であるデザインポリシーにまで口出しをしてきたということが成田氏の屈託のひとつのきっかけだったようにも読めます。

ところで、成田氏の死後に刊行された雑誌「フィギュア王No.53(2002年4月30日発行、ワールドプレス)」では、『成田亨よ永遠に…』と題された追悼特集が組まれており、そこに実相寺氏が寄稿しておられます。

でも、わたしは成田さんのすばらしい才能を十全に引き出すことはできなかった。

人間の社会と相容れない怪獣を愛していた成田さんは、怪獣の姿から哀愁とユーモラスな空気が漂うことを、デザインの基本にしていらしたようだ。(中略)

当時は、わたしもそんなデザインの基本線がわからず、怪獣が仕上がった後で、デザイン画とのちがいを嘆いたりしたこともある。

たとえばガマクジラの滑稽さ、シーボーズの骨格からにじみ出る不思議な愛嬌、といったようなことだ。でも、実はそれが成田さんの意図でもあった、と後で気づかされたのである。それは、時代からとりのこされたものたちへ注がれる、成田さんのやさしい気持ちだったのである。

あの、高山良策さんとのゴールデンコンビは、絶後のものであろう。

余談が長くなってしまいました。

「特撮と怪獣」第5章、「マンからセブンへ」では、第1章でも述べられた「ウルトラマン」のデザインについてまず語られます。本章では冒頭から、成田氏がウルトラマンのデザインに対して成した功績が無視されようとしているということが語られています。このあたりは、やはりファンとしては読むのがつらいところではあります。

ところで、ウルトラマンのスマートなイメージはスーツアクターの古谷敏さんの抜群のプロポーションに負うところが大きく、後年のウルトラマンとは一線を画するところだと思うのですが、古谷さんとウルトラマンの頭身について成田氏は次のように語っています。

「ウルトラマン」をデザインする時は、僕の方から、中に入る人は、さっき話した古谷敏でいきたいと頼みました。

(中略)

それでとにかく「ウルトラマン」の全身の均整は、これは、もう古谷敏の体にぴったり合わせて作りました。肩には詰めものが入っています。胸にもね。敏の胸はそんなにないから。(中略)

さっきも言いましたが、古谷敏って八頭身でしたからね。人間自体が八頭身だったら、スーツを着せてマスクをかぶらせると、ちょうど七頭身になるわけです。かぶったら頭が大きくなるでしょう。で、七頭身というと、人間の体で一番美しいプロポーション。七頭身が最高です。ギリシャ哲学の時代からもう決まってるんです。

なお、これに対してウルトラセブンではスーツアクターの上西弘二さんの体型で困ったことが、ウルトラセブンのプロテクターにつながったと語られています。

今度の役者は動きがいい。アクションができるというふれこみでした。それで会って、見たんです。顔もよかった(笑)。(中略)体格もしっかりした役者さんなんだけども、僕は弱ったな、と思った。顔が大きい。で、これにマスクをかぶしたらだめだ、と思いました。もう、ちょっと悪いけど人を取り替えてくれないかと言った。でも、全然取り替えてくれない。

しょうがないから、そのまんまにしちゃって、「ウルトラセブン」のときは、その代わりに、体の比重を全部上へ持っていっちゃって、つまり鎧をかぶったようにしました。そうして、胸から足へかけて線を一本ばあっと入れました。

「ウルトラセブン」はだから五頭身半なんですよ。(中略)線一本入れることによってなんとなく細く見える効果を考えました。

なお、ウルトラセブンの造型も佐々木明氏だったとのことです。

本章では、ウルトラマン、ウルトラセブンに登場する怪獣について、かなり詳細にデザインポリシーといったものが語られていて興味深い部分もあります。

また、円谷プロ以降の仕事として、「円盤戦争バンキッド」や「突撃!ヒューマン」に関しても触れられています。

なお、万博の太陽の塔の内装である「生命の樹」に関しては、もともと円谷プロがやるはずで、基礎プランニングまで出ていたものを、途中から成田氏がやることになったこと。また帝劇の公演「マノン・レスコオ」では、円谷プロをさしおいて成田氏が美術を担当したところ、円谷英二氏が激怒したというエピソードも語られています。

最終章である第6章は「わが造形美術」として成田氏が作った鬼のモニュメントなどのエピソードが語られています。

彫刻家の一番の仕事は、モニュマンなんです。

家で作品を作って、展覧会に出して、展覧会場で二〇日ぐらいわいわいやって、それでうちへ帰ってきたってしょうがない。

やっぱり彫刻家の最高の仕事はモニュマンなんです。学生時代からそう思っていました。誰でもそう思ってるんじゃないかと思います。だから、このモニュマンの仕事はうれしかった。

この彫刻は、90年につくられたもので、京都府大江町にあるとのことです。また、同町の「鬼の交流博物館」には成田氏の絵画が所蔵されているとのこと。機会があれば是非一度訪れてみたいものです。

紹介があまりにも長くなってしまいました…が、本書はウルトラファンとしては、なかなか読むのがつらい部分もありますが、それ以上に興味深い部分、語り継いで行きたい部分の多い一冊です。

なお、本書の巻末には成田氏の年譜と仕事目録が付されていますが、そのなかでひとつ気になる記述を見つけました。

1982年、53歳。雑誌「宇宙船」誌上で作品を発表。この頃以降、特撮ファンを中心に熱狂的な人気を博するが、一方で本人の意に反する情報も流布することになった。

このあたりの経緯などは、私の持っている資料から読みとれませんでした。

とまれ、成田氏がデザインした多くの怪獣たちが我々の少年期に与えた影響は大きく、成田氏の功績を忘れることはできません。

本書の巻末近くには次のような印象的な記述があります。

ところが、うちの近くへ戻ると、ちっちゃな子が、五歳か六歳の男の子が、人形を抱いて歩いてるんです。何の人形だと思って見ると「ウルトラマン」であり、「バルタン星人」なんです。

彼が抱いているものは、『ウルトラマン』という番組の企画でも脚本でも演出でもなんでもない。彼は僕の怪獣のデザインだけを抱いている。

それを見たときに、僕がやらなきゃいけない仕事はこっちのほうかもしれんな、と思いました。(後略)

おそらく、彫刻家・美術家の道に進まれたとしても大成されたであろうと思います。しかし、成田亨というアーティストがあえて特撮美術、怪獣デザインという仕事を選ばれたおかげで、我々の少年時代はあんなにも豊かな日々であったのです。

(個人的には、成田デザインの怪獣に生命を与えたのはやはり脚本であり、演出であって、それらすべてをひっくるめた結果として、あれほど愛される怪獣というキャラクターが生まれたのだとは思いますが…)

本書もまだ入手可能だと思いますので、是非一度手にとって通読してくださればと思います。

このページのメニューへ

上記の特撮と怪獣では、成田氏ご自身がウルトラマンのデザイナーとして認められていないと感じていらっしゃるかのような記述があります。しかし、私としてはいろいろな関連文献の端々で成田氏のお名前が出てきたような印象がありました。そこで、成田氏以外の方が著された文献では、成田氏の人となりや、ウルトラマンのデザインなどについてどのような記述がなされているのかを調べてみました。

実相寺氏が小学校高学年程度の児童向けにウルトラマン製作時の話などを記したものです。ウルトラマンのデザイナーとして成田亨氏の名前がでてきます。以下は、ウルトラマンのデザインに関する成田氏の意図を紹介した部分ですが、おおむね成田氏が語っておられる内容と一致するものだと思います。もっとも、キリコにヒントを得たという部分については成田氏自ら苦言を呈しておられるのですが…

「科学特捜隊ベムラー」の次の段階は「レッドマン」だった。

ぼくの記憶によれば、ここのキャラクター・デザインには、ウルトラマン・シリーズで数々の名デザインをうみだした成田亨さんが登場したはずだ。

成田さんのデザインには、烏天狗的ベムラーとちがって、ヒューマノイド的形象が描かれている。

(中略)

美術監督だった成田亨さんに、ウルトラマンのデザインの基本をうかがったことがある。

「いろんなことを思いうかべてデザインを考えましたよ。でも、何枚かのスケッチをして、ぼくが基本にしたのはキリコの絵画にみられる卵形の顔とギリシア彫刻にみられるアルカイック・スマイルの統合でしたね。「レッドマン」の段階では神話的なものが頭にあって、木に竹をついだようなスケッチになっていたのですが、シュール・レアリズムへの飛躍が肝心なんだ、とキリコにヒントを得て、いまみなさんが愛してくれてるウルトラマンのかたちを描いたのです」

(中略)

「ウルトラマンの造形というのは、そういう点ではかなりシュールでしょう」

と、成田さんの話はつづいた。

「時間を超越した目を、ウルトラマンにはもたせたかったんですよ。そして、全身の皮膚感とのつり合いに苦心しましたね。仮面でもなく、宇宙マスクでもない、かたちとして納得させられるものにたどり着くまで悩んだんです」

(中略)

じつは(ウルトラマンの引用者註)ウエットスーツの使用は、「ウルトラQ」のケムール人で試みられていたもので、その結果が良かったことから、採用されたのだ、と成田さんにうかがった。

前記の書と同じ児童向けシリーズの本。前の本がウルトラマン創成期の雰囲気や撮影方法などを主体に述べられていたのに対して、本書はそれ以降のシリーズに関わった人への聞き書きを中心に構成されています。

怪獣造型の高山良策氏のことなどにも触れられていますが、成田氏に関しては「前書で述べたので」ということで省略されています。その代わりに池谷仙克氏の聞き書きが掲載されています。そのうちウルトラセブン時代について池谷氏は次のように語っておられます。

池谷仙克 氏の談話

ぼくが突然、成田さんの仕事をひきついだのは『セブン』の途中からでしたよ。(中略)“ダリー”というミクロのものからだったと思います。(中略)

……でも、成田さんのつくられたものは、なかなかしのぐことができない。もちろん、製作の余裕とか費用とかの面で、初期のほうがめぐまれていたことはあるでしょうが、やはり、彫刻家としての成田さんの造形力が際立ってすぐれていたからだと思いますね。だから、その路線をひきつぎながら、次々と目新しい怪獣をつくっていくことは大変でした。

池谷氏の談話からは、成田氏の円谷プロ退社が周囲にとっては突然のことであったかのような印象を受けます。この件は池谷氏の画集にも氏の談話として記載されています。

特撮系画集でも紹介した池谷氏の画集ですが、ここでは成田氏に言及した部分を引用しておきます。やはり、成田氏の円谷プロ辞任は突然のことであったのでしょうか。

助監督のバイトをやっていたテレビ映画の美術が成田亨さんだったんです。卒業して、できたばかりの西武のウィンドーディスプレイの会社に就職したんですけど、成田さんが帝劇で『風と共に去りぬ』のスクリーンプロセスをやるので呼ばれたんです。それが円谷プロとのきっかけですね。(中略)僕の上に大瀬賢一さんという人がいて、その上で成田さんが怪獣デザインや基本的な事をデザインして、毎回の特撮セットを大瀬さんがデザインして、僕が現実化していました。(中略)架空のものをデザインしたのはペルシダーが最初です。成田さんが忙しいんで僕にやらせたんでしょう。『ウルトラセブン』の頃は特撮デザイナーになってました。成田さんは怪獣をデザインして、仕込みをしてから、明日から来ないという感じで突然、辞められましたね。僕は忙しくて家に帰れない状態だったのに、成田さんがいなくなって、怪獣デザインまでやらなきゃいけなくない、想像を絶する忙しさになりましたね。

ウルトラQからウルトラセブンまで、多くの印象的なエピソードを監督された飯田氏の語り、実相寺氏との対談、企画されながらもバブル崩壊にともなう資金不足で結局中断された劇場用新作ウルトラマンの脚本などで構成された本です。当時の状況や中島春雄さんの動きが素晴らしかったというエピソード、バルタン星人の造形などに関する話題など興味深い部分も多いのですが、成田氏に関しては脚注という形で、以下の記述が見られます。

(ウルトラマンのカラータイマーに関して引用者註)デザイナーの成田亨さんによると、これは金城(哲夫引用者註)さんのアイデアで、

「子供にはある明解なパターンがあると、物語に入りやすくなるから」と、ベータカプセルの返信やカラー・タイマーのパターンを作り出したとのことであった。

ウルトラマンのカラータイマーに関しては、成田氏ご自身が「特撮と怪獣」の中で、「スーツができあがった段階で、金城氏ピコピコするのをつけてくれというので、自分は反対だったが、胸の部分に取り付けるよう発注した」といった内容の記述があります。

野長瀬三摩地監督、桜井浩子氏、飯島敏広監督、黒部進氏、石井伊吉氏、二瓶正也氏、満田(かずほ)監督の座談会

「ウルトラマン座談会」のなかで、次のような会話が収録されています。

野長瀬:企画のときのタイトルは、「科学特捜隊ベムラー」でしたよね。

満田 : ええ。(中略)ちょうど企画を練っていたころに、アメリカでは、スーパーマンがはやっていたんですよ。円谷(英二)社長が、スーパーマンみたいなヒーローという線で考えてくれといわれて、「ウルトラマン」のベースができたんです。

飯島 :ウルトラマンのデザインを仏様みたいにしようといったのも社長ですよね。

満田 :そうです。

この発言からは、あたかもウルトラマンのデザインに対して円谷英二氏の影響が極めて大きかったかのように読みとれます。このあたりは成田氏の生前の発言と食い違っているところです。

ちなみに、この書籍、怪獣デザインについても成田氏の画稿をいくつか掲載していながら、成田氏の名前の記述はごくわずかであったりするなど、不自然と思えなくもない点が散見されます。

なお、この座談会に同席しておられた黒部進氏は、後述の回想録でデザイナーとしての成田氏のお名前をあげておられます。

ウルトラマンの生みの親のひとりである金城哲夫氏の評伝。こちらも、金城哲夫という天才の生き様や、沖縄と本土の狭間での葛藤などといったことが、上原氏の手によって克明に記されていて、興味深い本です。成田氏に関しては、上述の特撮と怪獣からの引用もありますから、どこまでが上原氏ご自身の体験で、どこからが伝聞情報なのか、あるいは事実を元に再構成したものであるのかは検討する必要があると思いますが、成田氏のデザインに対する関わりについて次のような記述があります。

(ウルトラQのペギラ〜成田氏が初めて関わったウルトラ怪獣〜について)

「すいません」少し遅れてデザイナーがやって来た。早足で来たらしく顔には汗が吹き出ている。成田亨であった。成田は本来彫刻家だ。その世界では新進気鋭の作家として知られ、賞を取るほどの実力者。そんな男が徹夜で怪獣のデザインを描いて来た。成田は汗を拭きながら、どうだといわんばかりにスケッチブックを開いた。そこには、南極怪獣ペギラが鮮やかに描かれていた。今にも動き出しそうな迫力であった。成田の気迫に私は圧倒される思いだった。

いかにも見てきたかのような記述ではありますが、上述の通り、ペギラのおおまかなデザインは既に井上氏の手によるものが存在したわけで、はたして成田氏が徹夜してまでペギラの決定稿を描いたのかどうか、少々疑問に感じなくもありません。

(ベムラーからレッドマンへのデザインの変更にあたって)

「成田さんにお願いしましょうかね」金城は隣で吊革に掴まる市川支配人に相談した。TBS側は企画全体に対しても納得していない。企画の内容を練り直すと同時にキャラクターも一新してはどうかと考えたのである。成田は「ウルトラQ」の途中から参加してきた美術監督だった。ペギラ、ケムール人、カネゴンと斬新なデザインを描いていた。市川支配人に異議はなかった。

金城はさっそく成田に文芸部室に来てもらいベムラーの企画案とカラス天狗風のベムラーを見せて、「正義の宇宙人を描いてください。カラーに映えるヤツ。颯爽と見えるヒーローにして下さい」と言った。

「……やってみましょう」新キャラクターの発注を成田が受けた。その目は自信ありげだった。顔が紅潮していた。

成田は数日でベムラーのキャラクターデザインを仕上げて持って来た。

(中略)

「宇宙人だなあ、まぎれもなく。宇宙モンスターでもいい。赤が鮮やかだなあ。こりゃレッドマンだ」金城がご機嫌の声をあげた。(後略)

(レッドマンから更にウルトラマンへのデザインについて)

「ぼくはこれが好きだなあ。これ以上シンプルにするとのっぺらぼうになっちまうよ。いじりたくないなあ」成田亨のデザインを見ながら金城が言う。TBSサイドからあれこれと細かい注文が出る。さすがの金城も辟易としていた。無理もない。「ベムラー」から「レッドマン」へ。「レッドマンから」「ウルトラマン」へ。何度企画内容やデザインを修正してきたことか。

「金城さん、やってみますよ。もう一度」そう言ったのは成田であった。それから一週間が過ぎた。成田が徹夜明けの顔で現れた。

「出来ましたよ。金城さん」仕上げたばかりのキャラクターデザインをテーブルの上に差し出した。それは頭のてっぺんから足のつま先まで、これ以上はそぎ落とせないほどシンプルなキャラクターデザインだった。金城が思わず「アジャペー」と感嘆するほど衝撃的なシンプルさだった。

「いいねえ」デザイン画を見た円谷(英二引用者註)監督が目を細めた。TBSも満足の意を表した。(後略)』

成田氏の著書では、ウルトラマンには最終デザイン画は存在しないとの記述があります。ここで話題になっているのは、「特撮と怪獣」の項で引用した第1画集に収められている画稿だったと思われます。

ただし、もうひとつの可能性として、「特撮と怪獣」の項で引用した部分で成田氏は「(佐々木明氏とのやりとりによって)顔の粘土原型ができるのが、やっぱり一週間ぐらいかかりましたかね」と語っておられます。上原氏の著書にもあるこの「一週間」という期間の一致を考えると、上原氏は成田氏がウルトラマンの最終形態の粘土原型、またはその写真やスケッチを出されたときのことを描写しておられるとも考えられなくはありません。

なお、「特撮と怪獣」のなかで成田氏は次のようにも語っておられます。

「ウルトラマン」のデザインというのは、極秘のデザインでした。当然。社内、社外関わらず。

だから、(引用者註成田氏の)うちで描いて、そして必要な人間にだけ見せました。必要な人間というのは、金城さんでしょう、それから営業の津田彰さん。

津田さんが、僕のデザインを持って、円谷英二さんに見せていたのか、局のプロデューサーの拵井(たかし)さんに見せたのか、そういうところまでは僕は知らなかった。

去年かな、津田さんに会って、あの場合、俺のデザインはどういうふうに誰に見せてどうなったの、って聞いたら、それは見せはするんだけども、美術監督がデザインしたんだから、誰もが頭から、あっ、このデザインって決めちゃって、どうってことなかった、って言っていました。

つまり、成田氏の主張によれば、成田氏が直接ウルトラマンのデザインを見せたのはごく少数であり、円谷英二氏やTBSの担当プロデューサーなどはその後間接的に見たのであろうということです。

成田氏の言葉を信じるのならば、上記の上原氏の文章は、少々脚色がなされているのではないかと思えるのですが…

もっとも、上記の引用部分で成田氏がおっしゃっているように、本当に成田氏のデザインが全く異論なく決められたのでしたらレッドマンからウルトラマンの最終デザインに至るまでの試行錯誤の過程が説明できないような気もします。円谷プロとしては満を持して放つヒーローですから、金城氏やTBSそして円谷英二氏の意向といったものがある程度反映されていなければならないようにも思います。しかし、だからといって上述の「ウルトラマン大全集、講談社刊」のように円谷英二氏の意向によってウルトラマンデザインが決定したというのも首肯しがたい部分があるような気がします。

ちょっと上原氏の著書から脱線してしまいました……本書中には、もうひとつ興味深い記録として、当時の成田氏と金城氏が当時の新聞記事になったときの抜粋があります。

“目下ご多忙中・その名も怪獣プランナー”の見出しで写真入りのインタビュー記事が載った。(引用者註記事が載った誌名等は記されていない)(中略)金城と成田が一緒に写っている。

(中略)もうひとり、怪獣デザイン担当の成田亨氏もこどもたちの人気もの。「怪獣デザインの苦心は、どうしても動物より人間に似せるため、四つんばいになったとき、おしりがあがって、ひざが内側に曲がること。自分ではそれぞれ個性をだしているつもりでも、周囲からは似ているように感じられるかもしれません」と首をかたむける。「まだ百匹ぐらいは考案できますよ」と強気。(後略)

なお、この本は成田氏関連の記述に限らず、ウルトラマン創生期の円谷プロの状況などを金城氏と上原氏を中心に実にビビッドに描き出していて、面白い読み物になっています。未読の方は是非ご一読を。

また、金城哲夫氏はウルトラマンを生み出した最大の功労者として多くの人が語っています。たとえば、実相寺昭雄氏の「怪獣な日々」(筑摩書房)所収の「ウルトラマンを作った男−金城哲夫−」なども金城氏の人となりや、当時の状況を知る上で貴重な文章です。

また、金城氏の評伝としては、氏の高校時代の同級生である山田輝子氏による「ウルトラマン昇天」、朝日新聞社(1992年)があります。(たしか、近年文庫化されていたはずです) この本は、いちはやく金城哲夫という個人にスポットをあて、特に「沖縄」をキーワードに金城氏の青年期から突然の死までを追っています。(ただ、ジャンル外の方の著作であるために、基本的な事実誤認なども多少目につく部分はあります)

もと円谷プロ社長で、他界された円谷皐(のぼる)氏による聞き書き。同氏は、ウルトラマンの展開などで成田氏からは名指しで批判されたりもしています。しかし、本書を読むと円谷皐氏は経営者として、プロダクションの維持にご尽力されていたことがよくわかります。そのためには、受けを狙ったキャラクター商品化展開といったことも必要ですし、またスタッフのリストラといった汚れ仕事も断行しなければなりません。そういった部分は、やはりクリエイターといった人たちからは敬遠される部分があったかもしれません。とはいえ、円谷プロダクションが現在なお生きながらえて、新作のウルトラマンが生み出されていること、そして30年以上前に作られたウルトラマンが今なお我々の目に触れることができるのは氏の功績によるところが大きいのもまた事実だと思います。

この本が出版された頃は、まだ成田氏と円谷プロの関係が悪化していなかった時期であるためか、本書中にはウルトラマンのデザインについて編者の鍋田氏による次のような注釈があります。

しかし、このベムラーのキャラクターが烏天狗のような姿、形をしていた。ベムラーのデザイン画を最初に見たとき、即座に「ああ、これはダメだなあ」と思った者は、そのとき、少なくなかったという。

(中略)

そこで次に、「科学特捜隊レッドマン」という企画が生まれることになる。(中略)

甲冑を思わせるような、真っ赤なコスチュームに身を包んだ男というので、キャラクターデザインも烏天狗とちがってずいぶん人間に近いイメージのものになってくる。これはいずれも、ウルトラシリーズで数々の名デザインを生み出した成田亨氏が書いたものだったのだが、さすがにそれは、なかなかすばらしいものだった。でもそれらに英二氏らを含めて何人もの人たちが意見をだし、さらにいろいろな改善がなされていったわけだ。成田氏が意見を入れて、もっとよくしていく。また別の意見やアイデアがでる。それをまたとり入れて修正するというようにして、どんどんいいものになっていったわけである。

また、成田氏に関する円谷皐氏の談話として次のような記述もあります。

怪獣デザインでは、先に触れました、特殊美術の成田亨の名前を忘れることはできませんね。ウルトラシリーズに限らず、名デザインを数多く生みだしていますが、成田さんのデザインに関係スタッフがいろいろな意見、アイデアをだしながら作り上げ、さらにいいものにしていったというわけです。

いずれも、多少歯切れのわるい物言いのような気もしないではありませんが、少なくともウルトラマンのデザインに関わったスタッフのなかで成田氏が特筆すべき存在であったことは伺えます。

ウルトラQから監督として関わり、現在では円谷プロの専務をつとめられている満田氏ですが、宇宙船などの雑誌や、各種の書籍で積極的に当時の状況やスタッフについて語っておられます。

今回、たしか宇宙船に「ウルトラの星を見た男たち」という連載があったのだが…と思って探してみたのですが、(1990年〜92年頃の同誌に掲載されています)その内容は満田氏が監督になったウルトラセブン以降のもので、ウルトラマン創生期のものはありませんでした。(私の最近とみに危うい記憶では、確かその後ウルトラマン期のものも執筆しておられたような気もしなくもないのですが、定かではありません…)

ただ、「ウルトラマン誕生25周年企画」として宇宙船に特集記事が組まれた折りに、「ウルトラマンの夏」という文章を寄稿しておられます。これは、ウルトラマン第一話が放送された日に、満田監督作品「謎の恐竜基地」撮影のため伊豆にロケーションに行っておられたときのエピソードを中心に語られています。

その中に成田さんに関するエピソードが少しだけ出てきます。

(科特隊基地のセットのなかで)しかし、部屋の隅で色彩も華やかに宇宙儀みたいなのが廻っているのは一体何なのかわからなかった。

「成田さん、あれ何んですか?」

満田が成田亨美術デザイナーに聞いた。

「何んでしょうねェ。それぞれが好きなように解釈してよ」

「調子いいなァ、成田さんも。でも、あれにカメラを向け度くなるから不思議ですね」

満田は妙に感心していた。(後略)

最近刊行された円谷プロの全作品を網羅した書。特撮ライターのヤマダ・マサミ氏による「ウルトラ怪獣のデザインと造型 美術家・成田亨と高山良策のこと」というコラムが設けられ、成田・高山コンビの功績を説明しています。

ウルトラマンのハヤタ隊員役の黒部進氏がご自分の半生や家族との絆を語った書。

成田氏が、ひし美氏の著書によせられた文章で、「(私に勇気を与えてくれた)黒部進さんの著書」というのは時期からみてもこれだと思うのですが、該当の箇所というのがなかなかわかりません。

本書で成田氏に言及している箇所としては下記があげられます。

『ウルトラマン』には都合四七種類の怪獣と宇宙人が出演したのですが、これらのデザインをてがけたのが成田亨氏。怪獣を四本足にするか二本足にするか、台本ができあがってから作り始めたといいます。

ウルトラマンの着ぐるみもしかりで、ウルトラマンの成功の裏には成田氏の力はたいへん大きかったのではないでしょうか。

余談ですが、実相寺監督の本を原作にして作ったテレビ作品『ウルトラマンを作った男達』では、私がこの成田氏の役をやらせていただきました。

前半部の、「台本ができあがってから作り始めた〜」というあたりは、成田氏との主張とも食い違っているのですが、まぁ黒部氏にしても成田氏に取材されたわけではないでしょうから、仕方ないことでしょう。

『ウルトラマンを作った男達』は、私の記憶では「星の林に月の舟」のドラマ化だったと思います。あ〜、成田さん役を黒部さんが演じてたんだ〜と思ってビデオを引っ張り出そうとしてみましたが、なにせ整理の悪いオタクゆえ、発掘することができませんでした。

なお、気になって実相寺氏の「月の林に月の舟」で成田氏がどのような描かれ方をしているか確認しようとしているのですが…

児童向けのウルトラマンムック本。なぜか私はこの「てれびくんデラックス」シリーズだけはけっこう持っていたりします。本書は主に特撮の撮影風景などを子ども向けに解説したものですが、ウルトラマンのデザインに関して次のような記述があります。

「ピカソ、キリコがヒントになったウルトラマンのデザイン」

ウルトラマンをデザインしたのは、美術の成田亨

そのデザインは、よけいなものを一切、取りのぞき、単純化されたものを目指したとか。

そのためのヒントとなったのが、画家キリコが描く卵形の顔や、ピカソの彫刻だった。

(中略)

ウルトラマンは、単なるぬいぐるみを超えた、一級の芸術品なのである。

時期的に言えば、実相寺氏の活動が目立っていた時期ですから、それらを参考に上記のような記述が行われたと考えていいように思います。

なお、本書は子ども向けといいながら、なかなかあなどれない内容でありまして、巻末には6ページにわたって高山良策氏の造型スナップや製作図面などを掲載しています。

ゴジラにはじまる東宝特撮シリーズ、ウルトラ怪獣、大映特撮、東映ヒーローに至るまで怪獣やヒーローのスーツの製作スタッフにスポットをあて、丹念なインタビュー取材と写真で当時の状況を記録した本。オールド特撮ファンなら必携の一冊といえます。

本書では、初期ウルトラ怪獣の造型を担当された高山良策氏に関連したエピソードの中に成田氏のお名前が出てきます。

デザイナーの成田亨さんとは、お互いに尊敬し合ってましたから、ご一緒にお仕事をしてきて一度もトラブルがなかったですね。成田さんもデザインを仕上げたあとは手が空きますし、デザイン画を届けがてらに、息抜きで遊びに来ていました。1週間に1回は来ていたんじゃないかしら。『ウルトラQ』か『ウルトラマン』の頃だったかは忘れましたけど、中島春雄さんがいらした時に、「(着ぐるみが)軽すぎる」っておっしゃったことがあるんです。その時も成田さんが「僕らは役者のためを考えて軽めに作っているんだから、今のままでいいんですよ」って高山をなぐさめておられました。(高山夫人・談)

以上のように、私が調べた限りでは、ウルトラQのペギラ以降の怪獣デザイン、ウルトラマンのデザイン等に関しては、成田氏の関与を否定するような記述を見つけることはできませんでした。

確かに、最近刊行された竹書房の「ウルトラマンクロニクル」などでは、高山良策氏の造型状況をあれだけ詳しく掲載しながら、成田亨氏への言及がなかったりとか、講談社から1987年に刊行された「ウルトラマン大全集」では、成田氏のデザイン画数点を掲載しながら、成田亨という名前に関してはごくわずかしか掲載されておらず、しかも座談会の席上飯島監督と満田監督がウルトラマンの顔のアイディアが円谷英二氏であるかのような発言をしているなどの疑問点はあるのですが……

この件については、もう少しいろいろな資料をあたってみたいと思います。特に成田氏が83年頃から次のように語っておられたことの背景がどのあたりにあるのか、検討してみる必要があるように思います。

ウルトラマンのデザイン。ある時期それは作者不詳になりかけたり、私が指示したと云う人が現れたり、混迷の10数年がたちました。

とはいえ、実は私の場合どこか抜けたウルトラファンでありまして、なぜか基礎資料であるウルトラマン白書とかウルトラマン大鑑あたりを持っていなかったりするのですね…このあたりの資料なども今後入手・参照して調べていきたいと思います。

このページのメニューへ

1982年頃、朝日ソノラマから刊行されている雑誌「宇宙船」に成田亨氏が積極的に採り上げられたことがありました。

「Uジン」は、1982年春号(Vol.10)から84年6月号(Vol.18)にわたって掲載されています。また、1983年冬号(Vol.13)では、成田氏の特集記事が組まれました。

第一回目の巻末には編集部による次のような紹介記事が付されています。

Toru Narita Cosmic File

ついに登場!特撮ファンの熱い期待のうちに今!幕を開くNARITAの大宇宙戦詩。単なるデザイン・イラストとして見ないで欲しい。

キミ自身が創り足して行く壮大な世界の小さなプロローグなのだから…………。

あぁ、なんか往年の宇宙船っぽい言い回しですねえ…ちょっと苦笑してしまいますが…それはさておき…

連載の内容はイラストが主で、特に成田氏による解説記事などはありません。また、下記の内容からもおわかりのように特集記事が適宜挿入されています。

82年春号:宇宙空母と異形の宇宙戦士(カラー、タイトルなし)

82年夏号:宇宙怪物シル(モノクロ、怪物の設定記事あり)

82年秋号:六つの目を持つ王女とバルタンの末裔(カラー)

82年冬号:特集記事・特撮美術の世界(後述)

83年春号:三位一体(カラー・成田氏オリジナルメカニックバルタン「メバ」)

83年夏号:特集記事・ウルトラセブン怪獣デザイン集(セブン再放送と成田氏の個展にあわせた企画、カラー2ページ)

83年秋号:MEO星の戦士・メバ(カラー)

83年冬号:特集記事・ウルトラ怪獣篇(成田氏の手による「怪獣カード集(現代芸術社刊)」から抜粋したイラスト集、カラー2ページ)

84年6月号:成田氏のイラストはなく、海洋堂の白井武志造型による成田氏オリジナル怪獣の写真記事

以上のように、成田氏オリジナルの画稿が掲載されているのは6回(82年冬号の特集記事は扉絵などに描き下ろしのイラストあり)ということになります。本連載から、メカニックバルタンことメバが生み出されたということも記録しておくべき事でしょう。

なお、82年冬号で組まれた特集記事「特撮美術の世界」は、当時高校生だった私に成田亨という人の存在を強烈に印象づけたものでした。(そのおかげで、乏しい小遣いをはたいて成田亨画集を購入したわけですから)

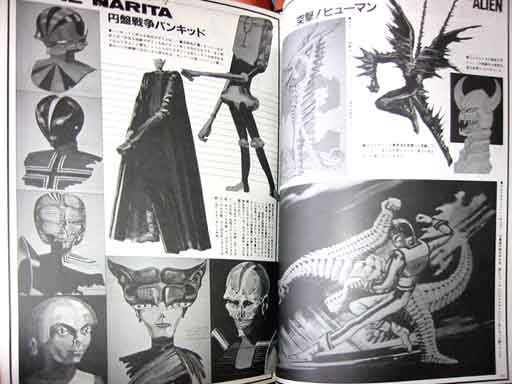

この記事では、後に2つの画集に収録されることになるウルトラ怪獣、ウルトラメカのデザイン画稿、画集からは漏れてしまった「円盤戦争バンキッド」のアルバレン中尉、キューガ大佐などや「突撃!ヒューマン」のジャイロック、ブランカーなどのデザインも収録されています。ちなみに、ヒューマンの怪獣ブランカーのデザインは、実に先鋭でいかにも成田デザインというものです。また、バンキッドのエイリアンはどれもシュールなデザインで、これもまた成田さんの真骨頂といったところです。ある意味、ウルトラ怪獣よりもより強く成田テイストが加味されているように思います。実際、「特撮美術」や後述の「成田亨 SPECIAL DESIGN WORK」では次のように書いておられます。

(引用者註ウルトラ宇宙人から)何年かたって「円盤戦争バンキッド」という作品の宇宙人を15体デザインしました。この作品はすでに企画、製作されて初めの4話ぐらいはもう他の人の宇宙人が登場していました。

脚本といい、バンキッドのデザインといい実につまらないものでしたが、局のプロデューサーが知り合いで頼み込まれて後続を引きうけてしまったのです。いくら低視聴率でつまらない作品だといっても引き受けた以上全力でやるしかありません。しかも私は、作品製作にはタッチせず宇宙人のデザインだけを引き受けたので時間は充実していました。

ウルトラ宇宙人のデザインから10年近くたっていましたので私の宇宙人への考え方もだいぶ変化していました。かなり抽象化されて地球以外の星の人が描けたと私は思っています。今でもウルトラ宇宙人よりはバンキッド宇宙人の方が好きです。

(引用者註バンキッドの宇宙人について)私は、この抽象化された宇宙人たちこそ子供番組の宇宙人かなと思っています。

さて、この特集記事では成田氏がウルトラ怪獣デザイン当時のことを回想したり、ご自分の怪獣デザインに対する考えなどを語ったりしておられますが、いま改めて読み直すと、既に当時から「特撮と怪獣」で語られていたような思いを抱かれていたことがわかります。また、ウルトラマンデザイン時のポリシーや、造形を担当された佐々木明氏との関係などについても詳しく述べておられます。

非常に長い引用になってしまいますが、成田氏がご自分のポリシーやウルトラマンデザインについておそらく初めてまとまった形で文章にされたものとして貴重だと思いますので、ここに再録しておきます。

「彫刻と怪獣の間」

真の芸術って何だろう?

おそらく無償の行為だろう?

私は、そう思っています。

映画をつくったり、デザイナーと云われる人種は、芸術家ではなくなりそうです。

世の中の変化と要求に、作家の方がピントを合わせて、努力は、自己探求ではなく、環境の変化への目移りだ、と云う事になりそうです。

パイオニヤは薄幸の中にこの世を去り、そのパイオニヤの開いた道を、手際よく頂いて、我が世の春を謳うのがデザイナーと云う人種かも知れません。

私はデザイナーです。これは彫刻家のアルバイトと、割り切れるものでもありません。新しい形を創ろうとしている自分は何だろう?

怪獣デザインを初めた時、二つの法則を自分の中に設けました。

現在の生物が、ただ大きくなったものは止めて、必ず独創的な形を考える。

今一つは、お化けは作らない。

私は恐怖感を子供に与えてはいけない、むしろ、新しい意外性を与えよう、意外性の連続が、ニュアンスを伴った恐怖感になればいい、と思いました。妖怪を否定します。

私の創ったウルトラマン、セブン、怪獣、新兵器は、とに角当たりました。

当たったと云うのは多少とも世の役に立ったのだと思います。

私は彫刻家なのだろうか? 或いはデザイナーなのだろうか? その両方だろうか? そのどちらでもないのだろうか?

そんな事はどうでもいい事になって来ます。

嬉しいのは私がデザインした怪獣のミニチュアーを子供達が喜こんで胸に抱いて歩いている事です。

怪獣デザインが自己探求の道だったとは思いません。しかし怪獣がいくら売れても、私には無関係だったという事は、無償の行為だったのかも知りません。

「ウルトラマンの頃」

昭和41年「ウルトラQ」の高視聴率と世の中におこった怪獣ブームを持続すべく、TBSと円谷プロダクションの間で怪獣映画にスーパーヒーローを登場させる企画が立てられ円谷プロの脚本家、金城哲夫氏から私にそのデザインの依頼があった。

私が描く以前に、烏天狗のような 翼を持ったデザインが一種類あった(多分渡辺明氏のものではなかろうか?)。

金城氏も私も、当然もっとスマートなものを作り出すべきだと思っていたが、企画内容自体が暗中模索で、格好いい宇宙人としか説明しようのない感じだった。

(中略)

私はモノをつけたスーパーヒーローは作りたくなかった。眼鏡、マント等は一切身につけず、どんどんモノを減らして、単純化の極致がこのスーパーヒーローだと思い始めた。顔はヘルメットをかぶっているのか、顔そのものが、鋼の様に固いのか、身体も、銀の肌なのか、宇宙服を着ているのか、どちらとも判らないものにしようと思った。

単純化の方法は、前記の3つの条件を全部充たしてくれそうな気がして来たが、単純化ほどむずかしい事はないのもよく知っていた。

単純化をするには、いくら紙に描いても何の進展もないことも知っていたので、私は彫刻家の佐々木明氏に粘土原型の製作を依頼した。

(中略)

佐々木氏は「ウルトラQ」の頃は、東宝美術センター(東宝ビルド)にいて、セミ人間などを作っていたし、怪獣がこわす石膏のビルなども作っていた。又武蔵野美校彫刻科の私の後輩でもあり、私と同じ新制作協会彫刻部へも出品していた。

私が佐々木氏にこの大役を頼んだのには理由があった。それは単純化と云って、只卵型の形に口をつけられたのではかなわない。そこには彫刻を作る以上の構造が必要だと思った。構造を文字で説明することは出来ないが、例えば鼻の穴は眉間に抜けるとか、小鼻は上唇をおさえ、上唇は首に抜け、下唇は耳の穴へ抜ける………と云った様な、人体の組み立ての見方であって、解剖ではない。

(中略)

佐々木氏は永福町にアトリエを借りていて、私の家から歩いて8分位の所にあったので、私は毎晩、円谷プロの帰りに寄って、このキャラクターの原型を見、自分でも粘土をつけた。

まず頭から鼻を取って代わりに顔の中心に縦のツバのようなものを作って口まで下ろした。

鼻をとって更に眼が凹まず凸ているので、この顔面を構造的におさえるのは口しかなかった。単純化許りに気をとられていると、機械的なモノになって、人間の魅力に欠けてくる。宇宙人と云えども人間だと私は思っていた。

そのために人間の要素も残さねばならない。下唇から顎へかけての深いホリはその役割を果たしたし、構造的にも締めてくれた。

更にメカニックな眼と耳をつけたが、この角度がむずかしくて、少し外れるとダラシなく間のびした。

次にボディである。私はウルトラマンは極度にスマートにしたかった。俳優事務をしていた新野悟氏に、ケムール人の古谷敏にしてくれと頼んで、快諾を得た。

(中略)

佐々木氏の所のマスクと、潜水スーツの生地との接着の問題、潜水スーツのシルバーと赤色の着色の問題……、等、問題は続出したが、その都度、みんなの努力で切り抜け、ウルトラマンが登場した訳である。

次に私はウルトラマンとの不思議なかかわりを書かない訳にはいかない。

昭和32年頃、私は武蔵野美校彫刻科を出た仲間7人位と、東宝や松竹で、造形物を作ってアルバイトをし、少しのお金を蓄えて彫刻を作ると云う生活をしていた。その中の一人に曽山節夫氏がいた。曽山氏は大阪から来た彫刻家で我々の仲間に入り、二科新人賞とか二科金賞とかを受賞していた直後だった。

昭和33年頃、京都芸大の彫刻科の主任教授だった堀内正和氏が一人の後輩を連れて来て曽山氏を通して、私達の仲間に入れてくれと頼んだので私達は快諾した。岩崎致躬氏と云った。

その後、私は東宝特撮へ移ったが、ある日曽山氏から電話があって、一人の女性を東宝の仕事に紹介してくれと頼まれたが、私は女性はむずかしいと断った。堀内正和氏から依頼された女性だと云っていた。

更に昭和35年、私は東映特撮に移った。今度は特撮課長の小西昌三氏の紹介で、この女性を私の助手とした。清瀬流里さんと云った。

昭和37年、曽山氏は永福町のアトリエでロープで自殺した。

後日、そのアトリエを佐々木明氏が借りてウルトラマンは、そのアトリエで生まれた。

勿論、曽山氏と佐々木氏は面識もなければ名前も知らない。

岩崎致躬氏は「ウルトラQ」以来、共に苦しみ、清瀬流里は、ずっと私の妻になって一緒に苦労している。

後の「特撮と怪獣」などで語られるウルトラマンデザインの経緯について、より詳しく述べられており、特に彫刻家としての視点からウルトラマンの顔の構造を説明している部分は興味深いものがあります。また、後半部の当時のクリエイター仲間の人間模様も印象的です。

このページのメニューへ

ガンプラブームたけなわの頃、バンダイが「模型情報」という月刊の小冊子を刊行していた時期がありました。内容は、プラモデルの紹介や、改造例、ディオラマ写真などが中心で、ちょっとしたコラムのような記事があるといった程度でした。最初の頃はB5の半分ぐらいの大きさで、価格は確か100円程度だったように思います。しかし、ガンプラブーム、アニメプラモブームの流れにのってある時期からB5の大きさになって、価格も少々高くなりました。

「特撮と怪獣」所収の年譜によれば、成田亨さんの連載記事は「模型情報」誌の85年2月号〜86年4月号と、「B−CLUB」誌の86年5月号〜11月号までの22回にわたって掲載されていたようです。

どういった経緯から「模型情報」というマイナー誌に成田氏の連載が始まったのかは定かでありませんが、当時は成田氏が「リアルホビーシリーズ」などのイラストを担当されていたりもしたので、バンダイとのつながりがあったためだと思われます。

閑話休題、当時オタク学生だった私は何度も「模型情報」を手に取った記憶があるのですが、何故か成田氏の記事ははっきりと憶えていません。しかも、「模型情報」は模型店を中心に販売されていたため、現在となってはなかなか入手が困難でありまして、この記事はずっと未見の状態が続いておりました。

ところが、先日このページをご覧いただいた大阪にお住いのKM様のご厚意で、KM氏が保管していらっしゃる模型情報を見せていただくことができました。

早速読ませていただいたところ、特撮セットやミニチュアの技法から、成田氏の特撮に関する考え方まで多岐にわたる内容となっており、非常に興味深いものでした。

85年2月号:零戦のミニチュアーと私

3月号:トラック野郎のミニチュアー **

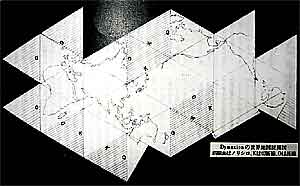

4月号:ウルトラ3D世界地図の秘密(ウルトラセブンより)

5月号:ゴジラがこわしたビル

6月号:特撮とは何か?

7月号:特撮とは何か?2 特撮映画について

8月号:雲を描く **

9月号:ロケーションによる特撮 *

10月号:模型のリアリズム

11月号:(タイトルなし:模型の塗装・汚し技法の解説)*

12月号:強遠近法模型(模型に、強遠近法がなぜ必要か)*

86年1月号:強遠近法ミニチュアーセットと逆遠近法ミニチュアーセット *

2月号:錯視遠近法 *

3月号:波をたてる **

4月号:燃える街 **

註: *印は「特撮美術」に大部分が再録されている記事、**印は一部が再録されている記事を示す

「模型情報」は86年頃に刊行を終了し、85年末から刊行されていた書店売りの模型情報誌「B−CLUB」に統合されます。

成田氏の「デザインワークス」は引き続き「B−CLUB」誌へ掲載されることになります。私は「B−CLUB]誌も未見だったのですが、ひょんな事から身近な知人のOS氏が創刊号からずっと所持していらっしゃることを知りました。早速掲載号をお借りして、内容を確認することができました。掲載誌は変わっても、記事の体裁や話題は「模型情報」と全く変わっていません。1回あたりの分量がわずかに少なくなっている程度です。

ビークラブ7号(86年5月):爆発 *

8号( 6月):星空 *

9号( 7月):1枚のPHOTO切り出しによるミニチュアセット *

10号( 8月):水中撮影の特撮 *

11号( 9月):原爆を撮る *

12号( 10月):怪獣デザインの発想

13号( 12月):宇宙人デザインの発想 *

註: *印は「特撮美術」に大部分が再録されている記事を示す

掲載誌がモデラー向けの情報誌ということもあってか、特撮のミニチュアや撮影技法といった記事が目立ちます。後年の「特撮美術」(96年)などで述べられている内容の原型的な記述もあって、成田氏の特撮技法論がこの時期に既に明文化されていたものとして興味深く感じます。最初の数回を除くほとんどの記事については、ほぼそのままの形で「特撮美術」に収録されており、現在でも読むことができます。「B−CLUB」86年5月号の「爆発」などはあまりにそのまま再録しているため、「特撮美術」では本文中には『写真Aは〜、写真Bは〜』と説明されているのに写真のキャプションに写真A、写真Bの表記がないといった齟齬も見受けられるほどです。(「B−CLUB」誌では写真A、写真Bの表記とキャプションが記されています)

かといって最初から最後まで全部同じかというとそうでもありません。「模型情報」、「B−CLUB」の文章のうち一部割愛されているものもいくつか見受けられます。

例えば、「B−CLUB」86年6月号の「星空」の項目ではテレビ特撮と映画特撮の違いに言及した部分(テレビは家庭のブラウン管にどう映るかが重要で、テレビ特撮は映画特撮のようなきめ細かさよりも、むしろはっきりしたものであることを重視すべきである)が「特撮美術」の記事では省略されています。

本連載は技術論ばかりではなく、成田氏の個人的な体験や思い出といったエピソードや、成田氏のポリシーといった記述も多く見受けられます。更に、図版や写真も豊富で、1ページのイラストが掲載されている号もあります。(「模型情報」85年5月号には成田氏の手によるゴジラのイラストもありました)

前述のように特撮の技術的な話題はほとんどが「特撮美術」に再録されていますので、ここでは「特撮美術」から漏れてしまった、成田氏のお人柄が偲ばれるような文章を中心に見ていきたいと思います。

ちなみに、ここで成田氏が引き出しから出してきたモノというのは、ダイマクション世界地図というものです。ドーム建築で著名なR・B・フラー博士が提唱した平面地図だそうです。

ウルトラ警備隊の司令室に、どうしても世界地図が必要です。かといってウルトラ警備隊ともあろうものが、市販の世界地図を貼ってあっては幻滅です。そこで私はフーラー、ダイマクション世界地図を貼ったのです。 |

|

「ウルトラ警備隊ともあろうものが、市販の世界地図を貼ってあっては幻滅です」という一言に、成田氏の特撮美術に対する姿勢が現れていると思います。成田氏はその場しのぎのセットではなく、世界観を創ろうとしていらっしゃるように思うのです。

もちろん、そんなディテールに気付いた視聴者はごくわずかだったでしょう。(恥ずかしながら、私も今回この文章を読むまで「ダイマクション地図」というものも知りませんでしたし、セブンの本編を見直して司令室の背景に確かにその地図があるということを初めて認識しました。フラー博士は「宇宙船地球号」という言葉を提唱した方でもあるとか。そう考えるとウルトラセブンの世界観に実にフィットするような気がします)

しかし、そういった細かな部分の積み重ねがウルトラセブンという物語の雰囲気全体を引き締めていたのだと、改めて思います。

基本的に「模型情報」の連載記事は技術的な内容が多いのですが、「特撮とは何か?」とタイトルが付けられた上記の2回は、少し印象が異なります。成田氏の特撮に関する思いといったものがかなり強く出ているように感じます。特に、85年7月号の記事は、特撮とは何か、芸術とは何かという成田氏のエッセイのようになっています。

なお、85年6月号はかの名作「新幹線大爆破」に関する記述もあります。内容的には「特撮美術」と同じですが、ミニチュアの撮影にシュノーケルカメラを使用したことなどが述べられています。

シュノーケルカメラといえば、スターウォーズの1作目(77年)で使用されたことが有名ですが、それとほぼ同時期に成田氏が使用していらしたというのは驚くばかりです。

|

私は何かをやらねばならない時には必ず『根本』というものを考えます。 例えば絵を一枚描くときには初動、−エモーション(最初の感動)を大切にします。(中略)私の絵は私のエモーションを具体化するためだけに描くのであって、絵画の常識にへつらったり、展覧会に並べて人に讃められるのを期待して描くのではないからです。 エモーションの形を追いつづけるのです。それが作家の精神です。芸術というのは、このエモーションを追いつづける無償の行為だと私は思っています。 (中略) 若い人たちがいうように、私以後によい怪獣が生まれていないとしたらそのデザイナーたちは、怪獣の中で怪獣を考えようとするからかも知れません。アメリカのある怪獣みたいなとか、あの怪獣的なとかの考え方から絶対に新しいデザインは生まれません。新しいデザインは必ず単純な形をしています。人間は考えることができなくなると、モノを複雑にして惰落(ママ)していくのです。 (中略) 重ねて書きますが、よいデザインを創る条件は−、 ・根底から問題を問い直すこと。 ・形に対して、きびしく自分を問うこと。 です。デザイナーではなく作家の精神をもつことです。そして一人で考え、一人で描くことです。たくさんの人が集まって相談するとデザインは必ず、くだらないものになります。そして、これがよいと思ったら強引に押し通すことです。 「B−CLUB」86年11月号

|

「B−CLUB」16号より

|

ここでは、成田亨画集などからわかる範囲で、成田氏が携わった怪獣などをまとめておきたいと思います。

特撮と怪獣の項でも述べたように、成田氏がウルトラQに携わったのは「ペギラ」のデザインからでした。よく知られているように、ウルトラQは製作順番と放映順番が異なりますので、ここでウルトラQの製作順を掲げておきます。

|

1.マンモスフラワー 2.変身 3.悪魔っ子 4.宇宙からの贈りもの 5.あけてくれ! 6.鳥を見た 7.育てよ!カメ 8.1/8計画 9.五郎とゴロー 10.206便消滅す |

11.甘い蜜の恐怖 12.ゴメスを倒せ! 13.クモ男爵 14.ペギラが来た! 15.東京氷河期 16.バルンガ 17.ガラダマ 18.宇宙指令M774 19.燃えろ栄光 20.カネゴンの繭 |

21.虹の卵 22.2020年の挑戦 23.南海の怒り 24.海底原人ラゴン 25.地底超特急西へ 26.SOS富士山 27.ゴーガの像 28.ガラモンの逆襲 |

さて、ウルトラQの前半は、石井清四郎、渡辺明、井上泰幸といった方々が美術を担当され、成田氏の参加は製作14話からとなります。成田氏デザインと確認できる怪獣等は次の通りです。

・ペギラ (成田氏によれば、井上氏のデザイン原案に手を加えただけとのことです)

・バルンガ

・ガラモン

・ボスタング

・ピーター

・カネゴン

・パゴス

・ケムール人

・ラゴン

・M1号

・ゴルゴス

・ゴーガ

・セミ人間

なお、「南海の怒り」に登場した大ダコスダールは、成田氏デザインによるものではなく野長瀬監督の意向により東宝にあったタコをそのまま使用したものだそうです。画集には、成田氏が「南海の怒り」用にデザインした魚をモチーフにした怪獣の画稿が収録されています。また、「地底超特急西へ」のイナズマ号や、東京駅のセットなども成田氏のデザインによるものです。その他、結局製作されなかった「キリがない」などに登場する予定だった怪獣なども手がけておられます。

ウルトラマンでは、主人公のウルトラマンはもちろん、サブビートル、特殊潜航艇S号、科特隊基地などのデザインまでてがけておられます。(なお、ペルシダーは池谷氏のデザインのようです)

怪獣に関しては次の通りです。

|

・バルタン星人 ・グリーンモンス ・ゲスラ ・ガボラ ・ネロンガ ・マグラ ・アントラー ・ジラース ・ドドンゴ ・ミイラ人間 ・ペスター ・ギャンゴ ・ガマクジラ ・ガヴァドン |

・ブルトン ・ケムラー ・バニラ ・アボラス ・ベムラー ・レッドキング ・ゴモラ ・ジャミラ ・グビラ ・ヒドラ ・ザラブ星人 ・テレスドン ・ギガス ・ジェロニモン |

・メフィラス星人 ・ドラコ ・ダダ ・ゴルドン ・ザンボラー ・ウー ・ケロニア ・シーボーズ ・ザラガス ・スカイドン ・キーラ ・サイゴ ・ゼットン |

主人公のウルトラセブン、ウルトラホーク1号、2号、3号、マグマライザー、ポインター、ハイドランジャー、宇宙ステーションV3などなど、主要なメカのデザインは成田氏の手によるものです。なお、成田氏によれば、セットの基本的な構想ができたところで図面製作などは岩崎致躬氏、池谷仙克氏などに手伝ってもらったとのことです。

ウルトラセブンの中期から成田氏は円谷プロをはなれることになるわけですが、それまでに次のような怪獣のデザインに携わっておられます。

|

・ミクラス ・ピット星人 ・エレキング ・ビラ星人 ・クール星人 ・メトロン星人 ・ワイアール星人 ・アイロス星人 ・キュラソ星人 ・ゴドラ星人 ・プラチク星人 ・ペガッサ星人 ・ウィンダム |

・チブル星人 ・イカロス星人 ・ナース ・ワイルド星人 ・アンノン ・キングジョー ・ユートム ・ベル星人 ・グモンガ ・ブラコ星人 ・バド星人 ・ギラドラス ・シャプレー星人 |

・シャドー星人 ・カナン星人 ・ガブラ ・ガンダー ・ポール星人 ・ギエロン星獣 ・ボーグ星人 ・プロテ星人 ・恐竜戦車 ・アイアンロックス ・スペル星人 |

成田氏によれば、バンキッド宇宙人は『ウルトラ宇宙人よりも好き』なデザインとのことです。15体をデザインしたと自著で述べておられますが、このうち「宇宙船」Vol.13の成田亨特集等の資料で成田氏デザインとして明らかであると私が確認できたのは下記のものです。

|

・ダブリュス中尉(6話) ・アルバレン中尉(7話) ・ユーブロ少佐(8話) ・ティーフン中尉(10話) ・オーダコフ大尉(11話) |

・キューガ大佐(14話) ・イーグラン大佐(22話) ・ビイゴメス少将(25話) ・エーガリン中将(26話) |

数えあげればきりがありませんが、メカデザインならば「マイティジャック」、怪獣・怪人・ヒーローならば「突撃!ヒューマン」などを担当しておられます。

このあたりの詳細については、やはりウルトラ怪獣に比べると資料が少ないのが難点でありまして、まあ、ぼちぼち調べようと思っています。

このページのメニューへ

ここでは、上記のなかに収まりきらなかった成田氏の仕事や文献。また、私が未入手のものなどを記録しておきたいと思います。

「Uジン」の連載終了後、新たに成田氏のイラストで古今東西のモンスターを紹介した連載記事が始まりました。成田氏の書籍などからは、成田氏が古代ギリシア時代の神話や怪物などにも造詣が深いことがうかがわれますが、それらを集大成したといったものなのかもしれません。

なお、宇宙船が隔月刊になった当時、私はどうも同誌の内容についていけなくなって、途中購読をやめていた時期があります。(ある時期から「これもお布施だ」と思い至って購読を続けるようになりましたが…)したがって、正確な書誌を記述することができません。

「特撮と怪獣」所収の記録によれば、「ナリタ・モンストロ・ヒストリカ」は、85年2月号から86年2月号の1年間7号にわたって掲載されたとのことです。なお、85年2月号は私も所持しておりますが、初回は「コスモスの怪獣ペガサス」「グリフィン」「半人半獣ケンタウロス」の3つのモノクロイラストと、成田氏によるそれぞれの解説記事が記載されています。

ファンタスティックコレクションの一冊として刊行されたウルトラマン、ウルトラセブンのメカ写真集です。成田亨氏は、本書の前書きを寄稿しておられます。

ウルトラシリーズのメカニック論

ウルトラQのメカは僅かで、ガラモンの円盤と地底超特急イナズマ号ぐらいのものでした。イナズマ号はウルトラQ最後の撮影だったので、大いにはり切ってメカの登場となったのでしょう。私も大いにはり切ってデザインをし、セットもウルトラQ最大のセットでイナズマ号を走らせました。

(中略)

(引用者註円谷英二監督が東宝から持ってきたビートルは)ホンワカムードで緊張感のないものだったのでビートル2号の登場となりました。(中略)デザインはデザイン以外のポリシー作りの方が大切なのです。だからウルトラマンのメカデザインは一貫したデザインポリシーのないまま、バラバラの形でペルシダー、S型特殊潜航艇と出て来ます。つまりウルトラメカカラーが確立されなかったのです。

ウルトラセブンで初めてメカカラーが確立されてきます。ウルトラホーク1号は迎撃戦闘用に、ホーク2号は宇宙空間迎撃用に、ホーク3号は偵察兼ミサイル攻撃用にデザインし、発進セットも全てそのように設計したのですが、撮影されたフィルムを見ると3機仲よく飛んだりしているので愕然としたのを、憶えています。(中略)ウルトラ兵器は全て銀と青なのに、ポインターだけ何故銀と黒かというと、所詮は中古車改造の悲しさで思った程の鋭角の美しさが得られなかったので黒で締めたのです。

ウルトラQの最後の撮影がイナズマ号のセットだったと述べられていますが、これも前記のウルトラQ撮影順とは多少異なるような気がします。やはり、別の資料をあたってウルトラQの製作順を再確認する必要がありそうです。

なお、本書は最近ウルトラQ、ウルトラマン、ウルトラセブンのグラフィティとまとめて「大怪獣境」として再刊されていますので、比較的入手は容易だと思われます。